Le 26 Juillet dernier, l’évacuation des eaux usées de Oued el Garaa a produit des effets pour le moins négatifs sur les habitant.es de Sidi Madhkour de la municipalité de Houaria. La décision de la gouverneure de Nabeul, consistant en la levée de la barrière de terre qui bloquait le canal, a provoqué un tollé au sein de la société civile dans la région. Les répercussions politiques ne se font pas trop attendre : menace de démission du conseil municipal de Haouaria, démission effective du maire Naoufel Miladi le 2 août pour des raisons de santé et mouvements de protestation et de mobilisation citoyenne. Or les effets de cette décision dépassent de loin le cadre temporel restreint dans lequel elle a été prise. En effet, il faut questionner la gestion des ressources hydrauliques et de leur évacuation, assainissement et recyclage par les différentes parties prenantes pour comprendre pourquoi nous en sommes arrivé.es là. Cet incident est susceptible de révéler des logiques de gestion qui ne sont pas forcément saisissables à première vue. A partir du cas de Oued El Garaa, nous souhaitons comprendre la manière dont la question de l’eau est gérée en l’inscrivant dans le temps long historique. L’importance du cas de Garaat El Haouaria est sans commune mesure avec le traitement conjoncturel de l’incident du 26 Juillet : la gestion de l’eau touche non seulement à la question environnementale, mais aussi aux activités économiques auxquelles elle se greffe.

La Garaa asséchée

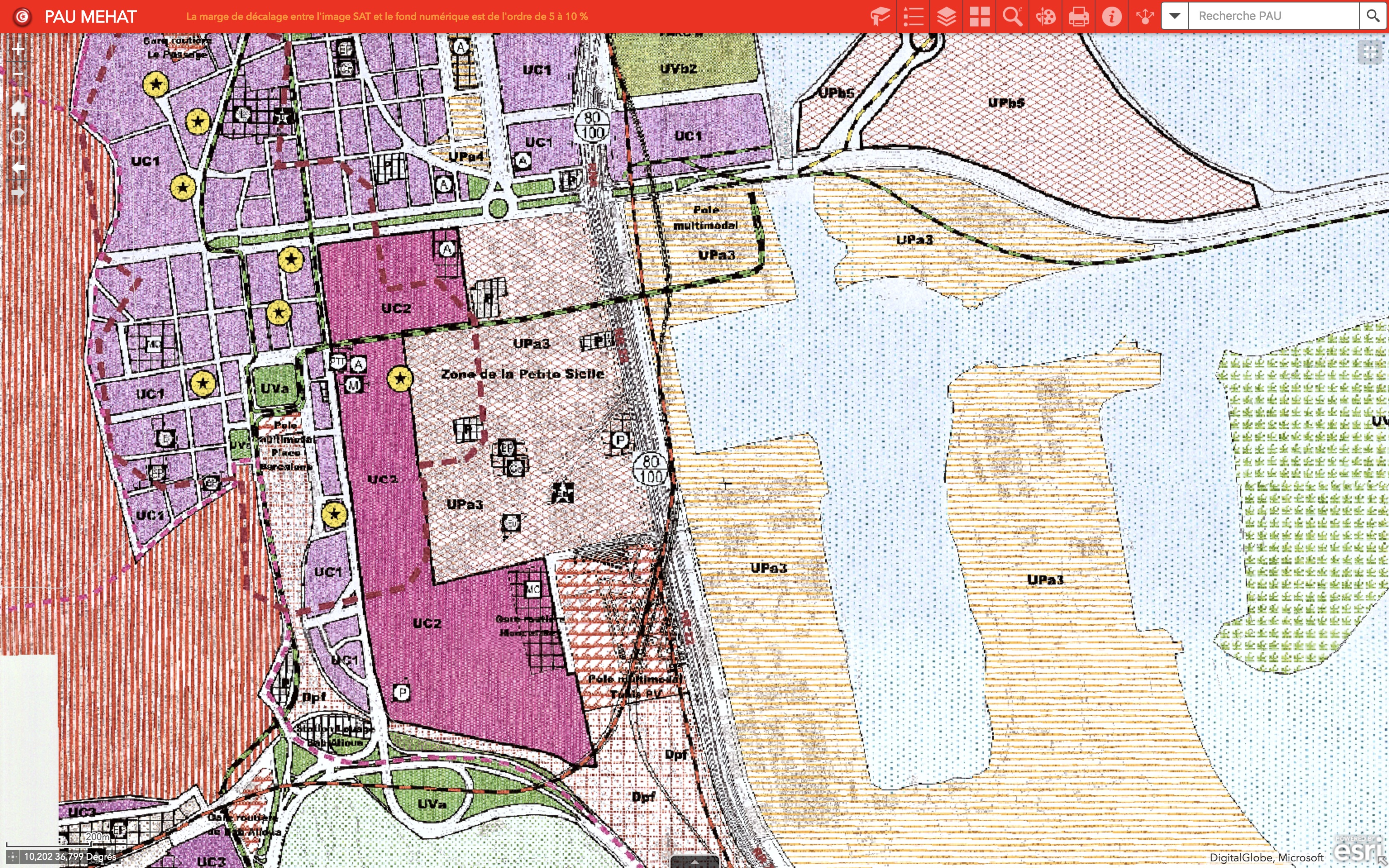

L’Oued El Garaa doit son nom à Garaat El Haouaria, une plaine où l’eau de pluie s’accumulait de manière naturelle. Située au nord-est du Cap Bon, Garaat El Haouaria est un vaste creux topographique appartenant aux deux délégations de Haouaria et de Hammam el-Ghezaz. Lieu d’accumulation naturelle de l’eau douce, la Garaa alimentait la nappe phréatique et permettait aux agriculteurs d’accéder à l’eau souterraine au bout de quelques mètres. Zone humide la plus importante du Cap Bon pendant longtemps, les ressources hydrauliques de la plaine en pâtissent depuis 50 ans. Au cours du siècle dernier, cette plaine a fait l’objet d’un processus d’assèchement mené à deux étapes. A un premier moment, le colonisateur français procède à l’assèchement de toutes les Sebkha tunisiennes à partir des années 30s afin de diminuer les risques épidémiques liés au paludisme[1]. Ensuite, l’Etat tunisien post-colonial met en place une politique de drainage de la Garaet el Haouaria durant les années 60s et 70s. Faouzi Maamouri, directeur du bureau de la WWF à Tunis (Fonds mondial pour la nature), nous raconte les contextes dans lesquels ont été prises ces décisions :

“A partir des années 30s, les Français ont mené une campagne pour assécher toutes les Sebkha à cause du paludisme, dans toute la Tunisie : Garaat Sejnane, Garaat Mabtouha… ils ont tout asséché. Après, aux années 60s, il y a eu des problèmes sociaux et la question de l’agriculture et tout ça. Du coup, ils ont mis en place un drainage. Ce sont des canaux artificiels destinés à conduire l’eau jusqu’à la mer, de deux côtés.”

Les conflits liés à l’appropriation des terres agricoles dans la région ont poussé l’Etat à proposer une location de longue durée des terres de la Garaa aux agriculteurs locaux. Concomitamment, l’Etat met en place des canaux afin de drainer l’eau de la Garaa vers les terres agricoles. Ces deux facteurs ont changé profondément la nature de la Garaa : d’un espace naturel d’accumulation des eaux de pluie, elle est devenue un espace asséché peu producteur d’eau. Au fil des années, d’autres transformations ont affecté Garaat El Haouaria et abouti à une situation dans laquelle la gestion de l’eau est génératrice de problèmes plutôt que de solutions.

Les répercussions de l’assèchement : coûts socio-économiques et environnementaux

L’expérience de la gestion publique des eaux dans le cas spécifique de Garaat El Haouaria nous montre qu’elle n’est pas dénuée de conséquences. En effet, le drainage des eaux de la plaine par le biais de la mise en place de canaux d’irrigation et d’évacuation de l’eau a d’abord contribué directement à la baisse du niveau de la nappe phréatique. L’accumulation de l’eau de pluie étant désormais empêchée, l’alimentation de la nappe phréatique devient impossible. La raréfaction des eaux souterraines est due à cette rupture de l’alimentation en eaux de pluie d’une part, et à la surexploitation de ressources hydrauliques souterraines d’autre part. En effet, le taux d’exploitation de la nappe phréatique est, jusqu’en 2005, de 182%, et ce à cause de la densité importante des puits de surface[2]. Ceci a provoqué une dépression piézométrique[3] de plus de 10 mètres au centre de la Garaa.

Mais la transformation ne concerne pas que la quantité des eaux souterraines disponible. La qualité de l’eau a connu des modifications concomitantes de la baisse du niveau de la nappe phréatique. En effet, la salinité de l’eau a sensiblement augmenté dans la plaine. Cette salinisation croissante s’explique par les résidus des eaux évaporées et l’intrusion marine partielle, facilitée par la baisse du niveau de la nappe phréatique. Les eaux souterraines atteignent dans plusieurs zones de la plaine des niveaux de salinité qui varient de 4g/l à 5g/l, ce qui pose de sérieuses difficultés aux possibilités d’exploitation agricole. Or, ceci impacte directement les agriculteurs et leur gagne-pain. D’un autre côté, cette situation touche tout aussi bien à l’activité industrielle de la région, connue par la transformation agroalimentaire. Etant donné les contraintes qui pèsent sur l’agriculture, l’approvisionnement en tomates devient difficile[4].

Mais les répercussions de la raréfaction des eaux et la détérioration de leur qualité ne sont pas réductibles à l’aspect socio-économique. En effet, la biodiversité est menacée par l’assèchement de la Garaat El Haouaria. M. Maamouri nous livre sa lecture de l’impact environnemental de cet assèchement dans cet extrait :

“C’était la plus grande station de repos des oiseaux migrateurs venus d’Europe. Les gens y pêchaient et y faisaient plein de choses, on a tout perdu.”

Le cas de Garaat El Haouaria devrait attirer notre attention sur la manière dont l’Etat gère les ressources hydrauliques. Cette gestion révèle des décisions prises dans des contextes historiques antérieurs, mais qui continuent à produire leurs effets aujourd’hui. Ainsi, ce flashback nous permet de repérer et bien situer les dysfonctionnements. Dans ce cas précis, l’assèchement de la Garaat el Haouaria a ainsi été opéré dans des contextes qui le justifient, mais sans vision stratégique.

[1] Le paludisme a disparu en Tunisie depuis 1979. Voir le rapport réalisé par l’OMS et du Global Health Group : http://santenabeul.tn/media/programme-n/PALUDISME.pdf.

[2] Voir le rapport IWMI-USAID, “Les ressources en eaux souterrains de la plaine de Haouaria, Tunisie : Etat fragile, acteurs multiples et nécessité d’un changement intégré”. Lien : http://gw-mena.iwmi.org/wp-content/uploads/sites/3/2017/04/Rep.8-Groundwater-governance-in-Haouaria_final_cover.pdf.

[3] Baisse du niveau de la nappe phréatique.

[4] Certaines usines, notamment SOCODAL, s’approvisionnent désormais de Jendouba et de Kairouan.