Contents

C’est Ignacio Garcia Bercero, le négociateur en chef du côté européen pour l’accord de l’ALECA, qui répond à nos questions. La version originale faisant foi est en anglais, les traductions vers le français et l’arabe ont été assurées par la rédaction de Barr al Aman. Cette interview a été demandée à la délégation de l’Union Européenne en Tunisie. Les questions ont été posées par écrit par Fadil Aliriza. Les réponses datent de décembre 2018.

—

Dans le domaine du « commerce des produits agricoles et de la pêche » prévu dans le projet d’accord de l’ALECA, est-ce que l’Union Européenne espère être capable d’exporter ses graines et ses céréales sans aucune barrière douanière en Tunisie? Quels sont concrètement les objectifs de l’UE dans ce domaine, en chiffres? Un représentant de l’UTAP (syndicat des agriculteurs tunisiens), a affirmé que 120 000 producteurs de céréales tunisiens risquaient de perdre leurs emplois s’ils sont exposés à la concurrence européenne boostée par la PAC (politique agricole commune), est-ce que ce risque est pris sérieusement en considération?

La Tunisie représente 0,5% de l’ensemble du commerce européen, nos intérêts commerciaux y sont donc plus que limités. Néanmoins, la Tunisie est un acteur politique clé pour l’Union. Notre principal objectif est de renforcer la transition démocratique et de soutenir l’économie tunisienne. C’est dans ce cadre que l’Union Européenne considère que l’ALECA est un outil pour soutenir et promouvoir le développement économique en facilitant la création d’opportunités à l’export, vers un marché de 500 millions de consommateurs. De notre point de vue, l’ALECA pourrait aussi accélérer les réformes tant nécessaires en Tunisie. A l’instar d’autres aspects de l’ALECA, la libéralisation dans le secteur agricole sera basée sur les principes de l’asymétrie et la progressivité en faveur de la Tunisie. Par exemple, l’UE a proposé d’ouvrir immédiatement ses frontières, alors que la Tunisie, pourrait en faire de même graduellement sur un certain nombre d’années). Par ailleurs, chaque partie aura le choix d’exclure totalement les lignes tarifaires douanières (agriculture tariff lines) les plus sensibles de son agriculture de la libéralisation.

La coopération européenne soutiendra le processus de négociation de l’ALECA. L’agriculture tunisienne a déjà bénéficié à elle seule de 214 millions d’euros (incluant les programmes d’aides récemment signés et ceux déjà en cours),visant principalement à accroître la compétitivité et la durabilité du secteur agricole et à faciliter et diversifier les exportations sans compter la création de la valeur ajoutée par la certifications et la valorisation des origines régionales. Bien que les négociations de l’ALECA ont démarré officiellement en 2015, dans les faits nous sommes encore dans les premiers pas du processus de négociation sur l’accès au marché. Seulement 2 rounds complets de négociations (NDLR: l’interview a été envoyée par email le 17 décembre 2018) ont eu lieu. Ils n’ont servi qu’à clarifier et expliquer certains points. L’accès au marché dans le secteur primaire n’a pas encore été l’objet d’échanges entre les deux parties. Nous encourageons les parties prenantes à apporter leur contribution sur les secteurs prioritaires, afin d’informer les négociateurs des deux parties sur les offres d’accès au marché qui devraient être échangées à l’avenir.

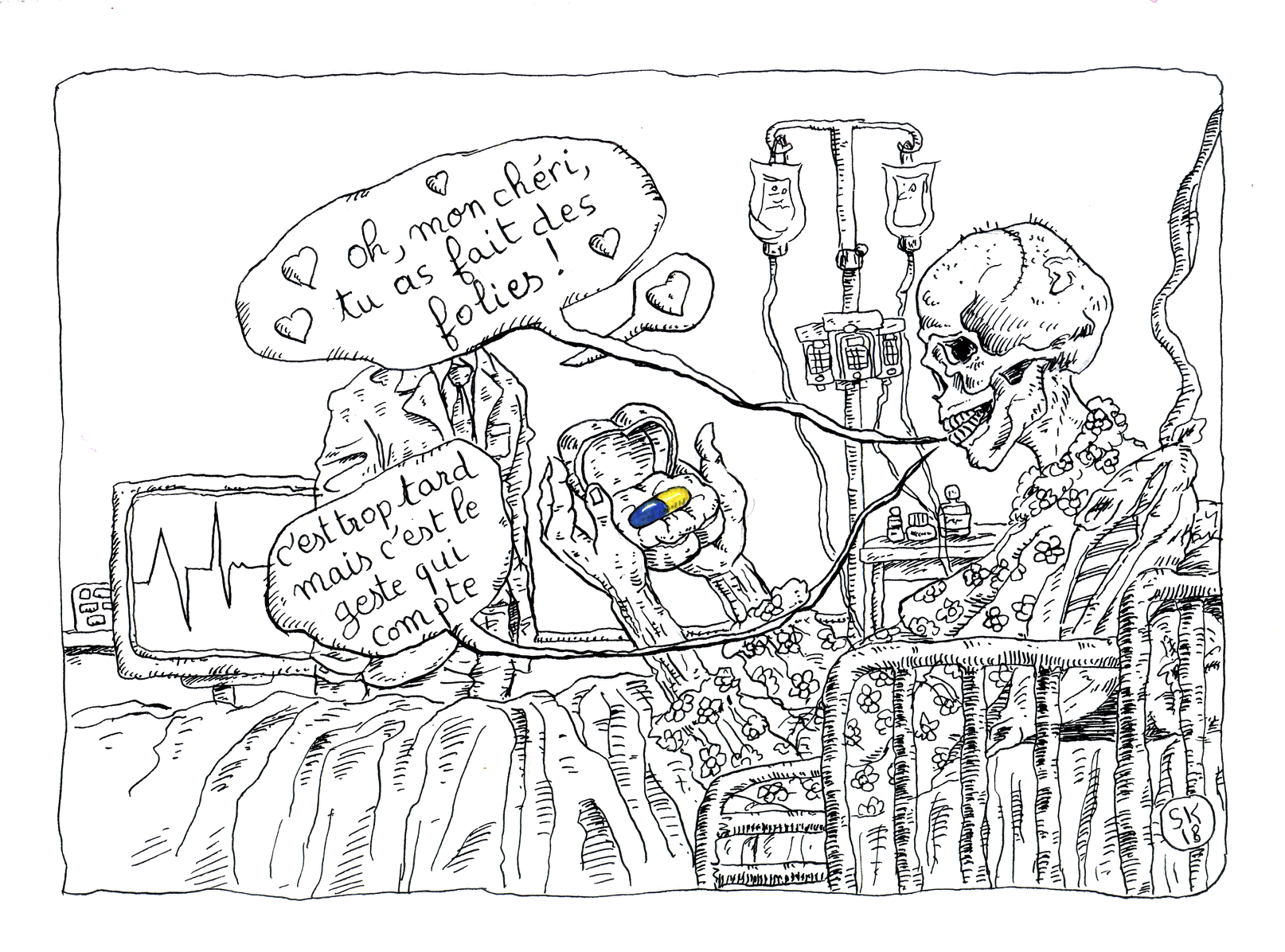

Selon des experts, si les clauses portant sur l’exclusivité des données (domaine de la propriété intellectuelle, version juillet 2018) causeront une hausse des prix des médicaments en Tunisie si elles sont mises en place. Il y a beaucoup d’autres exemples de pays en voie de développement qui ont connu une augmentation du prix des médicaments suite à l’entrée en vigueur d’accords commerciaux prévoyant une exclusivité des données. Un des exemples pourraient être All Costs, No Benefits: How the US-Jordan Free Trade Agreement Affects Access to Medicines (Rohit Malpani, 2009). Pourquoi est-ce si important pour l’UE d’inclure l’exclusivité des données dans l’ALECA malgré l’impact prévisible ? Est-ce que l’UE considère la propriété intellectuelle plus prioritaires que l’accessibilité aux médicaments ?

La protection des données (regulatory) constitue une incitation importante à la mise au point de produits pharmaceutiques et de produits chimiques agricoles sûrs et efficaces. Une incitation que les brevets ne peuvent pas assurer. L’investissement nécessaire en temps et en argent est principalement orienté en Recherche et Développement, un investissement pas assez protégé par les brevets. Les innovateurs font des investissements considérables et prennent des risques tout aussi considérables en apportant de nouveaux produits sur le marché. Dans le domaine pharmaceutique, le résultat est là, les patients se portent mieux. L’UE croit que l’Accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, ADPIC; TRIPS en anglais) ainsi que les dispositions prévues dans les accords bilatéraux de l’UE garantissent un équilibre raisonnable. Dans tous les accords de libre échange que nous négocions avec les pays en voie de développement, nous prenons en considération les préoccupations en matière de santé publique de nos partenaires et leurs spécificités. Nous ne demandons et demanderons pas des dispositions qui seraient contraires à la Déclaration de Doha sur l’ADPIC ou qui porteraient atteinte d’une manière ou d’une autre à cette déclaration en matière de santé publique. Bien au contraire, nos propositions en matière de propriété intellectuelle font explicitement référence à la déclaration de Doha afin de garantir la flexibilité prévues par l’ADPIC, particulièrement celles portant sur les brevets pharmaceutiques, qui peuvent être totalement utilisés par nos partenaires commerciaux. Ceci signifie que le chapitre portant sur les droits de la propriété intellectuelle que nous proposons respecte les droits et la flexibilité énoncées dans la déclaration de Doha et admises par les membres de l’OMC.

Il devait y avoir des commissions consultatives avec la société civile à l’occasion des négociations de l’ALECA mais je n’ai pas entendu parler que d’une seule consultation formelle tripartite entre le gouvernement tunisien, l’Union Européenne et la société civile. Beaucoup d’organisations de la société civile estiment qu’elles sont exclues, pourquoi?

L’union européenne conduit les négociations sur l’ALECA avec un degré élevé de transparence. Tous les projets d’accord proposés par l’UE sont publics et disponibles en ligne. Nous favorisons le dialogue continu avec l’Union Européenne et la société civile tunisienne. Les rencontres tripartites avec la société civile sont conduites à la marge de chaque round de négociation. Des rapports des négociations sont rendus publics avec leurs pièces jointes à l’issue de ces rencontres. La dernière réunion tripartite a eu lieu à Tunis avant le deuxième round de négociation en mai 2018, un autre a eu lieu lors du premier round en avril 2016. Nous consulterons la société civile tunisienne en préparation du prochain round prévu à Bruxelles la semaine du 10 décembre 2018. Cela devrait avoir lieu en février 2019. (http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1489)

Pouvez-vous confirmer que les membres du groupe de négociateurs tunisiens de l’ALECA a reçu une formation en négociation par l’Union européenne ou reçu des formations financées ou mis soutenues par l’UE?

A la demande de la Tunisie, l’Union Européenne a financé et facilité de nombreux voyages d’études vers l’UE afin de connaître la réglementation européenne, ses lois et ses pratiques. En effet, l’UE a facilité l’organisation d’un voyage pour les Tunisiens afin qu’ils rencontrent des organisations de la société civile européenne et apprendre comment cette dernière gère les consultations dans les traités de libre échange. D’autres organismes ont également fourni une assistance de ce type. Par exemple, la fondation allemande Bertelsmann s’est chargée d’inviter à Tunis, le négociateur en chef de l’ALECA avec l’Ukraine, la Géorgie et la Moldavie, trois pays qui ont mis en place des accords similaires, notamment l’implémentation de ces accords.

L’UE a déboursé des centaines de millions d’euros dans l’assistance macro-financière en faveur de la Tunisie. De plus, la majorité des exportations tunisiennes sont destinées à l’Union Européenne. L’UE ne dispose-t-elle d’un rapport de force considérable par rapport à la Tunisie?

Indépendamment de la différence de taille, l’Union Européenne et la Tunisie ont un intérêt commun. Comme mentionné plus haut, le principal intérêt de l’UE n’est pas principalement commercial, mais surtout le développement de l’économie tunisienne par une intégration au marché européen. Ainsi, elle soutiendra le développement économique en Tunisie par la création de nouvelles opportunités d’exports, la promotion d’un environnement plus compétitif pour les entreprises et d’un cadre d’investissement plus transparent et plus prévisible, ce qui se traduirait par davantage d’emplois et de croissance économique au bénéfice des travailleurs, des entreprises et des citoyens tunisiens et européens en général.

Quel rôle va jouer le parlement tunisien dans le dossier de l’ALECA?

A l’issue des négociations, les parlements tunisien et européen vont chacun s’exprimer sur l’accord de l’ALECA. Dans le cadre de la commission parlementaire euro-tunisienne des échanges réguliers entre les deux institutions ont lieu, notamment sur l’ALECA. En octobre 2018, une délégation de la commission commerce international du parlement européen a rencontré à Tunis des parlementaires tunisiens et d’autres parties prenantes pour échanger sur les négociations de l’ALECA.

Est-ce que 2019 est une deadline pour la finalisation d’un accord sur ce traité?

Les deux parties n’ont pas fixé de date buttoir pour cette négociation. De notre côté, il existe des directives de négociation pour négocier un accord de libre-échange UE-Tunisie et un engagement politique inébranlable à poursuivre le processus de négociation, dans lequel la substance l’emportera toujours sur la vitesse, comme nous le disons souvent. Nous espérons que du côté tunisien, le niveau d’engagement politique et la clarté de la mission dévolue à l’équipe de négociateurs sont aussi importantes l’une que l’autre.

Nous espérons également que du côté tunisien, le niveau d’engagement politique dans cette négociation et la clarté du mandat donné à l’équipe de négociation tunisienne sont également élevés. Il va sans dire qu’il s’agit là de conditions préalables à la conclusion d’un accord bon et équilibré, bénéfique pour les deux parties.

En Tunisie, certains ont dit que les clauses de l’ALECA obligeant la Tunisie à aligner ses lois et règlements sur ceux de l’UE sans pouvoir de vote sur ces lois constituent une perte de souveraineté juridique, et d’autres sont allés plus loin en disant que cela représente une nouvelle forme de « règne ou réglementation » européens sur la Tunisie, une sorte de nouvelle forme de colonialisme. Comment l’UE réagit-elle à cette perception de l’alignement législatif sans vote ?

Il y a là un malentendu fréquent. L’ALECA offre à la Tunisie la possibilité d’aligner ses lois sur les lois et réglementations européennes – afin de mieux s’intégrer dans l’espace économique européen et d’avoir plus de facilités d’accès au marché européen – mais uniquement dans les secteurs choisis par la Tunisie et qui pourraient l’intéresser d’une manière ou d’une autre. Cela signifie que l’UE n’impose rien à la Tunisie! Ca sera à la Tunisie de définir l’ampleur et le rythme d’un tel alignement, selon son propre intérêt économique et consensus politique interne. Les autres pays voisins de l’Union Européenne où des accords type « ALECA » sont en vigueur (Ukraine, Géorgie et Moldavie) ont également eu la possibilité d’harmoniser leur législation à la réglementation européenne. En outre, ils ont librement pris la décision politique de s’aligner sur la plupart, et non sur l’ensemble, des règles et réglementations de l’UE dans plusieurs secteurs. Il appartient donc à la Tunisie, et à ses dirigeants, de décider du niveau d’alignement sur l’UE qu’ils souhaitent atteindre et des secteurs qui devraient être soumis à ce processus ou en être exclus.

Pourquoi l’UE a-t-elle poursuivi une politique de séparation entre les négociations commerciales et les accords sur la mobilité des personnes avec la Tunisie ? S’agit-il d’un signal indiquant que l’UE estime que ces deux éléments ne sont pas liés l’un à l’autre ou qu’ils ne s’influencent pas mutuellement ?

En vertu du droit communautaire, la mobilité et les négociations commerciales s’inscrivent dans des cadres juridiques différents. Dans le cas de la Tunisie, les négociations sur le commerce et la mobilité se déroulent en parallèle, et ce parallélisme est l’occasion d’assurer des synergies entre les engagements de l’UE dans le cadre de l’ALE DCFTA, d’une part, et de l’accord visant à faciliter la délivrance des visas, d’autre part. C’est la première fois que l’UE négocie ces deux accords en parallèle avec un pays partenaire et il existe donc une réelle possibilité de coordonner étroitement les négociations, tout en évitant que l’une ne ralentisse l’autre.