Contents

Sept ans après la chute de la dictature, corruption et crise de confiance parmi les élites politiques et les représentants de l’Etat font partie des maux endémiques qui rongent la Tunisie. Ces phénomènes ne sont pourtant pas une fatalité. Des mécanismes existent pour les endiguer et réinsuffler la confiance des citoyens en leur représentants. Si elle est correctement mise en place, la déclaration de patrimoine constituerait un outil efficace pour lutter contre l’enrichissement illicite et les conflits d’intérêts et permettrait ainsi de rétablir la confiance.

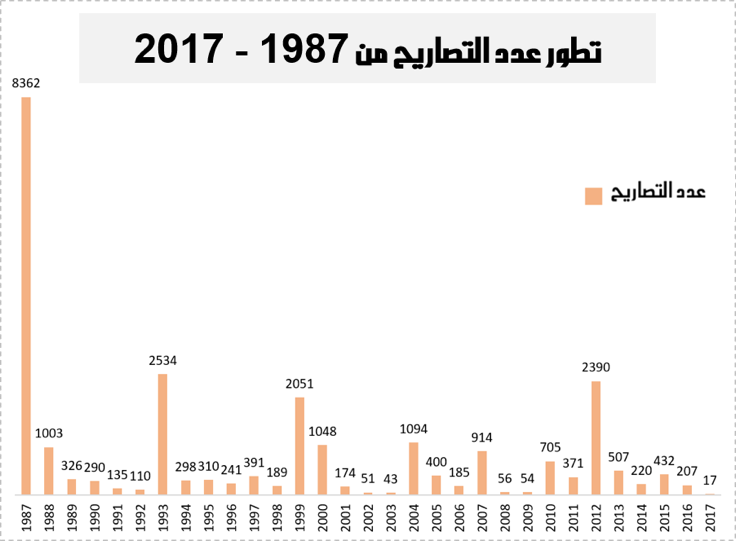

En Tunisie, la loi sur la déclaration de patrimoine a fêté ses trente ans en 2017. Cet anniversaire coïncide avec la révision de ce cadre légal au Parlement notamment avec un projet de loi gouvernemental et des propositions de lois émanant des élus. Ces textes ont pour but de mettre à jour les procédures et de les adapter aux exigences constitutionnelles mentionnées dans l’article 11 de la Constitution de 2014 qui stipule que “Toute personne investie des fonctions de Président de la République, de Chef du Gouvernement, de membre du Gouvernement, de membre de l’Assemblée des représentants du peuple, de membre des instances constitutionnelles indépendantes ou de toute autre fonction supérieure doit déclarer ses biens, conformément à ce qui est prévu par la loi ”.

Mais le bilan de ces trente années de déclarations sur l’honneur du patrimoine ne pousse pas à l’optimisme. Surtout quand il s’agit de contrôler les mauvais élèves, la Tunisie, contrairement à d’autres pays, ne s’est pas dotée d’instances de contrôle ou même de sanctions. De la sorte, la transparence apparaît comme une option et non une obligation. Avant de promulguer une nouvelle loi, il est nécessaire d’examiner l’application de la loi de 1987, les erreurs commises et les failles pour éviter de les reproduire.

Pour évaluer cette politique publique, nous avons demandé à la Cour des comptes l’accès à la base de données des déclarants durant ces trente années par le biais de la législation en matière d’accès à l’information. En faisant le bilan de ces trois décades de déclarations de patrimoine et en analysant de manière détaillée et approfondie la liste de déclaration des membres des gouvernements de 2011 à 2016, Barr Al Aman a noté plusieurs défaillances aussi bien au niveau de la loi que des procédures de déclaration. Nous avons aussi questionné la volonté du législateur au niveau du législatif et de l’exécutif que ce soit à travers une analyse des débats parlementaires de mars 1987 ou encore à travers un entretien avec le premier ministre de l’époque, Rachid Sfar, à l’origine de cette loi. Si un certain nombre de députés ont questionné l’efficacité des procédures de contrôle des déclarations de patrimoine, le premier ministre a indiqué que l’objectif de cette loi n’était pas d’établir des procédures de contrôle, mais d’opérer “un choc psychologique” pour dissuader tout acte d’enrichissement illicite.

Pour évaluer l’application de la loi régissant les déclarations de patrimoine, actuellement en vigueur et datant de 1987, nous avons eu recours à deux bases de données. Premièrement, la base intégrale des déclarants et des motifs de leurs déclarations de 1987 jusqu’au mois de mars 2017. Ensuite, nous avons analysé de manière approfondie une base de données plus restreinte, celles de ministres et des secrétaires d’Etat du 14 janvier 2011 au premier gouvernement Chahed. Cette dernière, croisée avec d’autres, nous a permis de saisir des dysfonctionnements plus subtils.

Pour la rédaction de cette étude, outre les informations précitées, nous avons effectué des entretiens, consulté certains rapports d’organisations spécialisées comme l’OCDE ou Transparency International, des expériences comparées, mais aussi les textes des lois en vigueur ou proposés au parlement, sans oublier les débats parlementaires datant du printemps 1987.

Notre travail nous a conduit à formuler les recommandations suivantes:

Publier

Les déclarations doivent être publiques afin que la société civile, les journalistes et a fortiori les citoyens puissent regagner confiance dans les institutions de l’Etat et exercer un droit de regard sur leurs représentants.

Numériser

Les déclarations doivent être numériques afin de limiter le coût de gestion et faciliter le traitement et surtout prendre le moins de temps possible aux déclarants.

Contrôler

Le contrôle doit être systématique sur les fonctions les plus importantes. Mais doit porter de manière aléatoire sur un pourcentage donné des autres fonctions.

Nous avons proposé des amendements de ce projet de loi 89/2017 en cours d’examen à la commission de législation générale durant l’audition de l’équipe Barr al Aman ainsi que les associations Bawsala et iWatch.

***

Les amendements de Barr Al Aman en arabe.

التقيحات المقترحة من « بر الأمان » على مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام

En cours de chargement…

En cours de chargement…